本年6月2日、5年ぶりに大幅なリニューアルを経て、「改訂版 超図解!新規事業立ち上げ入門」が遂に発売になりました。幻冬舎刊 新書版 990円(税込み) Kindle版 792円(税込み)

事業立ち上げのリーダー必読!

豊富な図解でよくわかる!

7つのステップで理論から実践まで、

新規事業立ち上げのポイントを徹底解説

VUCA、メタバース、デザインシンキング、フェルミ推定などの

新たなトピックスや実際の適用場面をイメージできるケーススタディを加え、

新規事業プロジェクトを進めていく上で

さらに役立つ内容にアップグレードしています。

【もくじ】

改訂新版発刊にあたって

はじめに

プロローグ 新規事業の意義を考える

1 パラダイムシフト

2 破壊的テクノロジーの進化(1)~進化するプラットフォーム~

3 破壊的テクノロジーの進化(2)~ブロックチェーンの衝撃~

4 破壊的テクノロジーの進化(3)

~仮想とリアルの逆転。メタバースとNFT~

5 「所有」から「利用」へ~シェアリングエコノミーの衝撃~

6 「モノ」消費から「コト」消費へ~UXの時代~

7 今、全ての企業に求められる新たな事業の創出

8 マクロ環境分析はPEST分析で

[トライ]PEST分析をやってみよう!

コラム 新規事業立ち上げステップの全体像を把握する

STEP1 「新しい事業アイデア」を生み出す

1 新しいアイデアを生み出す発想法について

2 本当に使えるアイデア発想法1 組み合わせ法

―2つ(複数)のモノの組み合わせ―

3 本当に使えるアイデア発想法2 ギャップ活用法

―2つのモノ(市場)の価格格差、情報格差を利用―

4 本当に使えるアイデア発想法3 アイドル活用法

―空いているモノ(アイドル)を有効利用―

5 MIT研究所のグループ・ダイナミックス理論

6 KJ法によるブレインストーミングでアイデア出し

7 発散から収束へ

8 デザインシンキングの概要

9 デザインシンキング(発想フェーズ)

―ブレインストーミングの進め方―

[トライ]ブレインストーミングでアイデアを出そう!

STEP2 「現状分析」で自社の強み・弱みを把握する

1 3C分析で現状とあるべき姿を把握する

2 SWOT分析で自社環境を理解する

3 クロスSWOT分析で戦略を検討する

4 5F分析でライバルとの競争状態を把握する

【ケーススタディ】アパレル企業F社におけるSWOT分析

STEP3 「ターゲット顧客と提供価値」を設定し競合と差別化をする

1 セグメンテーションにより市場を細分化する

2 ターゲティングにより市場を絞り込む

3 段階的ターゲティングでセグメントを広げていく

4 顧客への提供価値を明確にする

5 ポジショニングにより提供価値の差別化を図る

【ケーススタディ】パーソナルトレーニングジムR社におけるSTP分析

STEP4 3つのフレームワークを活用し「事業戦略」を練る

1 4P戦略で売れる仕組み作りを考える

2 4P戦略1 製品戦略により4つの目的を実現する

3 4P戦略2 価格戦略では適正な製品の価格を設定する

4 4P戦略3 チャネル戦略ではマルチチャネルを活用する

5 4P戦略4 プロモーション戦略ではAIDMAモデルを意識する

6 成長戦略で事業を拡大していく

7 競争戦略で競合に打ち勝つ

8 PLC戦略ではPPMを意識する

9 PLC戦略ではキャズムにも注意を払う

[トライ]ソフトウェア業界に対して4P戦略を適用しよう!

【ケーススタディ】電気自動車(EV)メーカーT社における4P戦略

STEP5 「ビジネスモデル」を1枚の紙に描く

1 バリューチェーンは2つの戦略からなる

2 収益モデルは3つのタイプで考える

3 収益モデルの策定では利益の公式を意識する

4 ビジネスモデルキャンバスでビジネスモデルを見える化する(1)

5 ビジネスモデルキャンバスでビジネスモデルを見える化する(2)

6 ビジネスモデルの代表10タイプをマスターする

7 1地域ドミナントモデル

8 2クリームスキミングモデル

9 3顧客ライフサイクルマネジメントモデル

10 4顧客の購買代理モデル

11 5プラットフォームモデル

12 6アンバンドリングモデル

13 7ブルーオーシャンモデル

14 8レーザーブレードモデル

15 9フリーモデル

16 10機能外販モデル

[トライ]ソフトウェア業界のビジネスモデルをビジネスモデルマップにまとめてみよう!

【ケーススタディ】フリマアプリM社の差別化戦略とビジネスモデル

STEP6 3年スパンの「事業計画書」を作成する

1 3年後の売上目標を設定しブレイクダウンする

2 資金計画を考える

3 利益を確保するために変動費と固定費を洗い出す

4 シナリオプランニングにより代替案を用意する

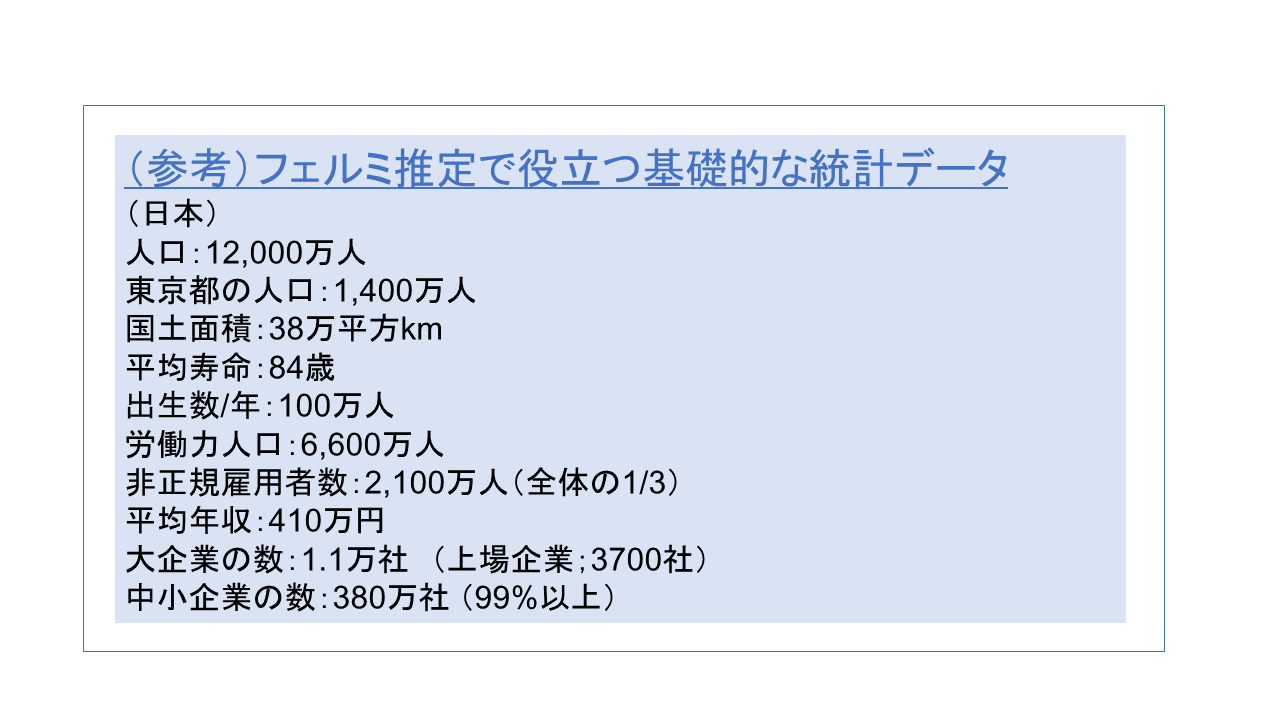

コラム 市場規模の予測~フェルミ推定の活用~

[トライ]フェルミ推定を使ってみよう!

STEP7 「計画」を実行に移す

~成功事例から学ぶ新規プロジェクト運営のポイント~

1 5原則にしたがって事業計画を実行する

2 PDCAサイクルを回しながら目標を達成していく

3 「成功報酬」を明確にしメンバーのモチベーションを維持する

4 チームマネジメントのポイント

5 案件パイプラインマネジメントで進捗を管理する

6 顧客カルテで顧客マネジメントを実施する

7 顧客組織図で取引相手のデシジョン・プロセスを把握する

コラム1 メンバーシップ型からジョブ型の雇用へ

コラム2 タレントマネジメントとは何か

コラム3 氷山モデルを使ってタレントの構成要素を把握する

コラム4 次世代タレントマネジメントでは7つの機能を活用する

コラム5 9BOX分析によりタレントの分析を行う

コラム6 自らの事業立ち上げ経験を通してお伝えしたいこと

おわりに